耳迷走神经刺激器是一种通过非侵入性方式刺激耳部迷走神经分支,调节神经系统功能,从而辅助改善特定健康问题的医疗或健康设备。

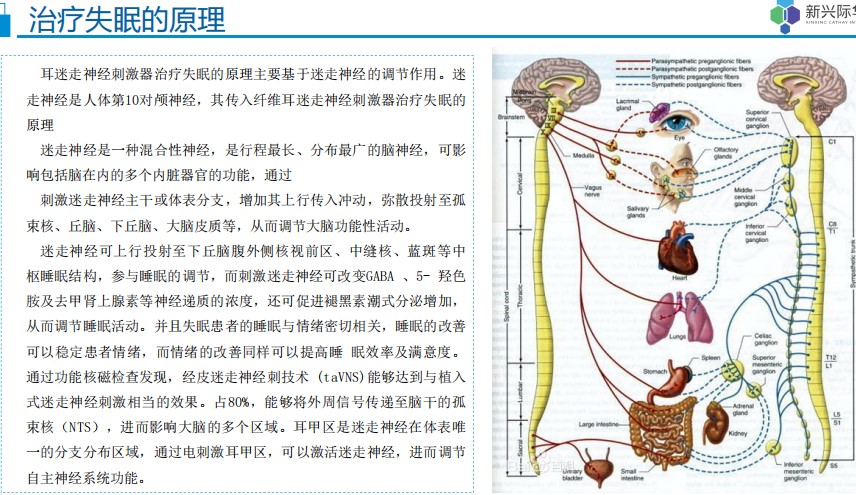

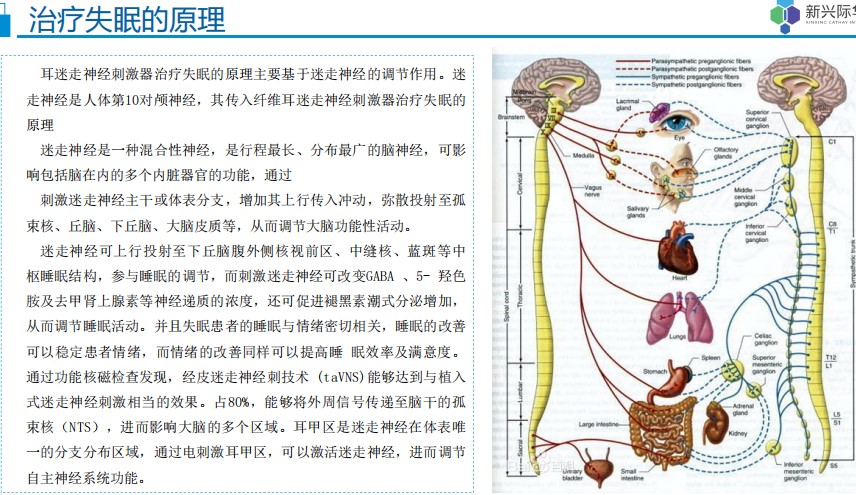

其核心原理基于 “迷走神经调控”—— 迷走神经作为人体第十对颅神经,连接大脑与心脏、肺部、胃肠道等多个器官,是自主神经系统(交感神经与副交感神经)的关键组成部分,对情绪、睡眠、疼痛感知、代谢等生理过程均有调控作用。

一、工作原理:

1、靶点:耳部迷走神经分支

迷走神经是体内行程最长、分布最广的混合性脑神经,耳迷走神经是迷走神经的一个分支,也是迷走神经在体表的唯一分支,分布在耳廓(耳朵外部)的特定区域(如耳甲腔、耳甲艇),这些区域的皮肤较薄,神经末梢丰富,无需手术即可通过外部电极接触并刺激。

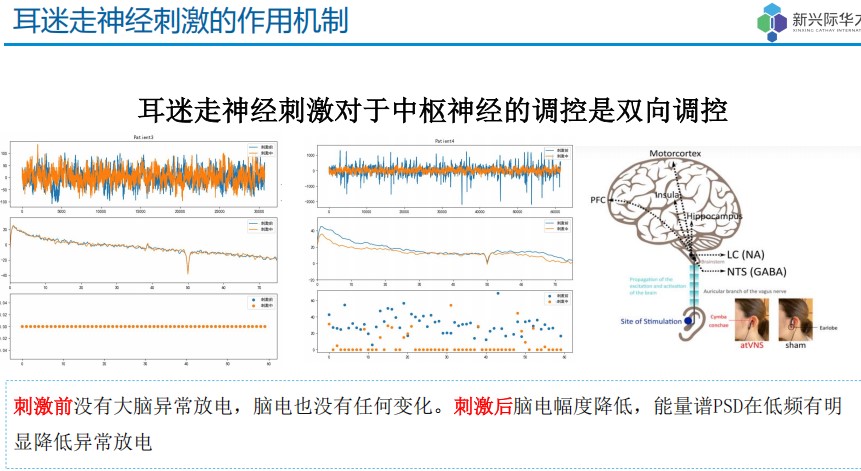

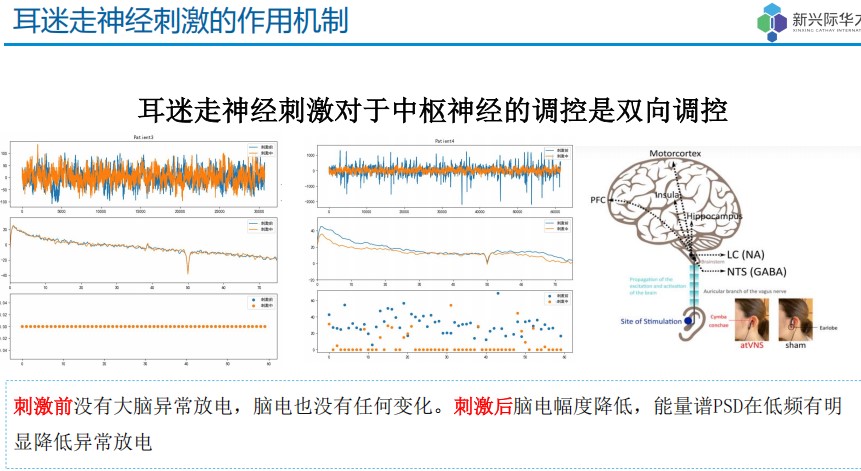

2、刺激方式:温和电脉冲

通过输出低强度、低频的电脉冲(微电流级别,安全性高),信号经耳部迷走神经分支传导至脑干的迷走神经核团,再进一步投射到大脑的边缘系统(如杏仁核、海马体)、蓝斑核等区域,最终调节神经递质(如血清素、多巴胺、γ- 氨基丁酸 GABA)的释放,平衡自主神经系统功能。

二、应用领域:

目前耳迷走神经刺激的应用多集中在神经系统相关健康问题,部分领域已有较多临床证据支持:

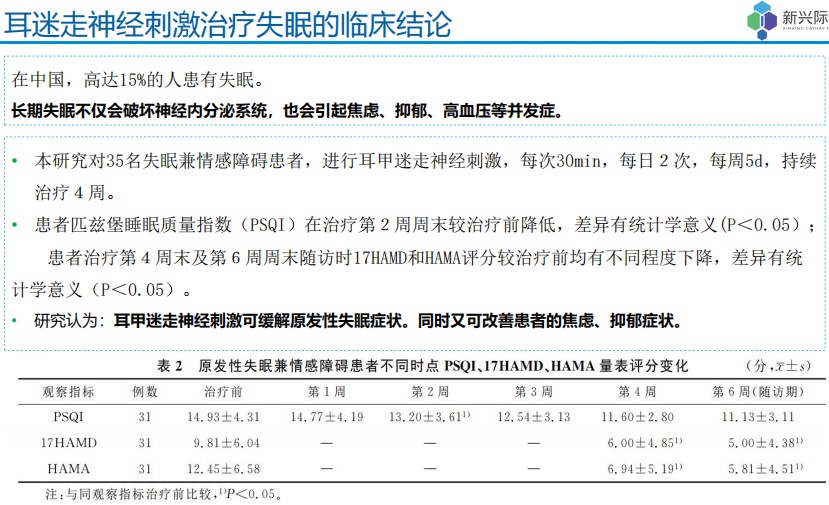

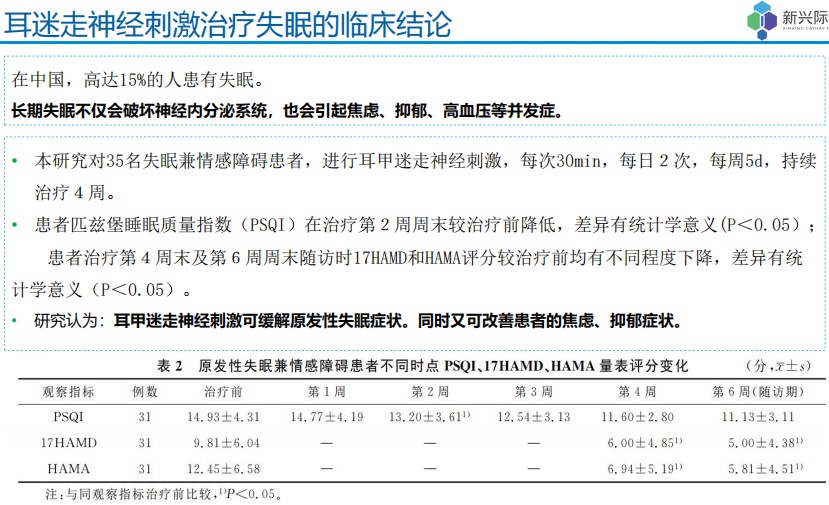

1、睡眠:改善慢性失眠:调节自主神经平衡(减少交感神经 “兴奋”,增强副交感神经 “放松”),延长深度睡眠时间,减少夜间觉醒次数,尤其适用于 “入睡困难” 或 “睡眠浅” 人群。部分研究显示,主观有效率大约在 50%~70% 左右。

2、精神心理:

a、辅助改善抑郁症:尤其对药物难治性抑郁症(药物效果不佳或不耐受副作用者),可通过调节大脑边缘系统活性,缓解情绪低落、兴趣减退等症状,且副作用远低于传统抗抑郁药(如无肝损伤、嗜睡等风险)。

b、缓解焦虑障碍:通过激活副交感神经,降低交感神经兴奋性,减轻心慌、紧张、坐立不安等焦虑反应。

3、疼痛:

a、辅助治疗偏头痛 / 紧张性头痛:通过抑制大脑疼痛传导通路(如减少 P 物质释放),降低头痛发作频率和疼痛强度,部分研究显示对慢性偏头痛的缓解有效率可达 50% 以上。

b、缓解慢性神经病理性疼痛(如带状疱疹后神经痛):调节中枢神经系统对疼痛的感知,减少 “痛觉敏化”。

c、痛经等

4、耳鸣:通过刺激耳屏等有迷走神经传入纤维的部位, 将冲动传入大脑, 改变大脑皮层的兴奋性, 从而减轻患者的耳鸣症状。部分研究显示有效率在40%—70%左右。

5、其他:

还可用于癫痫、认知障碍、阿尔茨海默病、自闭症、卒中后康复、颅内术后等方面的治疗。

三、安全性与注意事项:

由于采用非侵入性的、低强度的刺激,耳迷走神经刺激器的安全性较高,但需注意以下禁忌和使用规范:

a、禁忌人群

植入心脏起搏器、除颤器等电子设备者(电脉冲可能干扰设备功能);

耳部有炎症、破损、皮肤过敏者(电极接触可能加重症状);

癫痫患者(需医生评估,避免刺激诱发发作);

孕妇、婴幼儿(临床数据不足,不建议使用)

人工耳蜗植入者:植入耳蜗的耳朵不建议使用本品,非植入侧是否可以使用请咨询耳蜗公司。

b、使用注意事项

医疗级设备需严格遵医嘱:医生会根据病情调整刺激强度、频率和疗程(如每天 1-2 次,每次 20-30 分钟),不可自行增减参数;

消费级设备需选择合规产品:避免购买无资质、无安全认证的廉价产品,防止电流不稳定导致耳部不适(如刺痛、灼烧感);

不可替代药物治疗:耳神经刺激多为 “辅助手段”,如抑郁症、高血压患者仍需在医生指导下坚持基础治疗,不可因使用设备擅自停药。

c、常见副作用

多为轻微且可逆,如耳部皮肤轻微发红、短暂头晕、嗜睡(多在治疗初期出现,适应后消失),极少出现严重不良反应。

总之,耳迷走神经刺激器是一种基于神经调控原理的 “非侵入性干预工具”,目前在辅助治疗失眠、抑郁症、疼痛、耳鸣等领域展现出较好的潜力,且安全性高、使用便捷。但需注意:选择合规产品、明确适用范围,不可将其视为 “万能治疗手段”。

附:

1、相关研究文章,见:http://www.33ztqw.com/HTML/3G/Article/11463.html

2、租借试用,见:http://www.33ztqw.com/HTML/3G/Article/11458.html

沪公网安备 31011502010079号

沪公网安备 31011502010079号